Im Hauptarchiv der Franckeschen Stiftungen befindet sich unter der Signatur AFSt/H A 9 eine 300 seitige gebundene Namensliste, die bisher in der Forschung nie beachtet wurde, weil vollkommen unbekannt war, wann sie erstellt wurde, wer sie erstellt hat, wer die Personen sind, die darin auftauchen oder zu welchem Zweck sie angelegt wurde.

Diese Liste besteht aus drei Teilen: einem ersten alphabetischen Namensregister (Seite 1-137), einem zweiten alphabetischen Namensregister unter dem Titel “Supplementum” (Seite 138-227) und einem Ortsregister, für welches auf den vorhandenen Leerseiten die verzeichneten Personen nach bestimmten Orten aufgelistet wurden; siehe zum Beispiel:

Alle Einträge des alphabethischen Registers (S. 1-137).

In diesen drei Teilen der Liste lassen sich drei bis vier Schreibhände identifizieren. Durch Handschriftenvergleich lassen sich zumindest zwei dieser Schreibhände relativ sicher identifizieren. Liste 1, die von nur einer Person geführt wurde, wurde vermutlich von Georg Heinrich Neubauer (Ökonom, Waisenvater und Baumeister der Anstalten) angelegt. Liste 2, das Supplementum, wurde durch Heinrich Julius Elers (Gründer und Inspektor von Buchhandlung und Druckerei des Waisenhauses) und vermutlich einem weiteren unbekannten Schreiber angelegt. Das Ortsregister verfasste ein weiterer unbekannter Schreiber. Ein möglicher Verdächtiger hierfür ist Gottfried Rost, der Schreibmeister der Anstalten, die einzige weitere Person aus dem näheren Umfeld bzw. der Leitungsebene des Waisenhauses, die nicht in der Liste genannt wird. Alle drei genannten Personen waren bereits in der Frühzeit des Waisenhauses enge Mitarbeiter und Vertraute August Hermann Franckes.

Die Datierung der Listenteile lässt sich ziemlich sicher vornehmen, wirft man einen Blick auf die 1906 Personeneinträge der Listen für 1506 Einzelpersonen und kontextualisiert diese mit bekannten Lebensdaten und -ereignissen der Personen. Liste 1 muss zwischen etwa 1697 und 1699 angelegt worden sein. Einerseits gibt es einen Eintrag, wo 1697 direkt als Sterbedatum einer Person vermerkt wurde. Andererseits taucht beispielsweise die Witwe Catharina Rosina Bauer in der Liste auf, die zuletzt im Witwenhaus in Halle lebte und deren Beerdigung 1699 von Carl Hildebrand von Canstein finanziert wurde. Die Liste muss angelegt worden sein, als alle auf ihr verzeichneten Personen noch am Leben waren. Dies bestätigt sich auch durch die Listenführungspraxis: es gibt keine Streichungen oder Korrekturen, vielmehr beginnt man stattdessen später eine neue Liste, das Supplementum. Einen weiteren spannenden Hinweis bietet der Eintrag von Georg Friedrich Hollstein, hier noch unter seiner Geburtsstadt Bad Durlach verortet. Er nahm ab ca. 1700 an der Reise mehrerer hallescher Pietisten, wie Anhard Adlung und Christoph Salchow, nach Istanbul teil, die auch in Teil 2 der Liste eine wesentliche Rolle spielt. Bei diesem zweiten Teil lässt sich die Datierung noch genauer auf das Jahr 1700 eingrenzen. Es gibt den Eintrag für Johanna Salome Becker, hier bereits als Witwe gekennzeichnet (ihr Ehemann starb 1699); weiterhin beispielsweise Johann Daniel Mylius, der 1701 starb. Ebenso interessant sind die Einträge für Christoph Salchow und Justus Falkner; beide mit den Worten: “auf der Reise” gekennzeichnet. Christoph Salchow war genau zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg nach Istanbul und Justus Falkner war zeitgleich mit seinem Bruder auf dem Weg nach Germantown in Pennsylvania. Hier lässt sich also die Datierung relativ zweifelsfrei auf 1700 eingrenzen. Das Stadtregister am Ende des Bandes muss noch einmal später und mit aktualisierten Wissensbeständen angelegt worden sein. So tauchen verstorbene Personen nicht mehr auf, und der bereits genannte Christoph Salchow ist beispielsweise nicht mehr auf der Reise, sondern bereits als in Istanbul angekommen geführt.

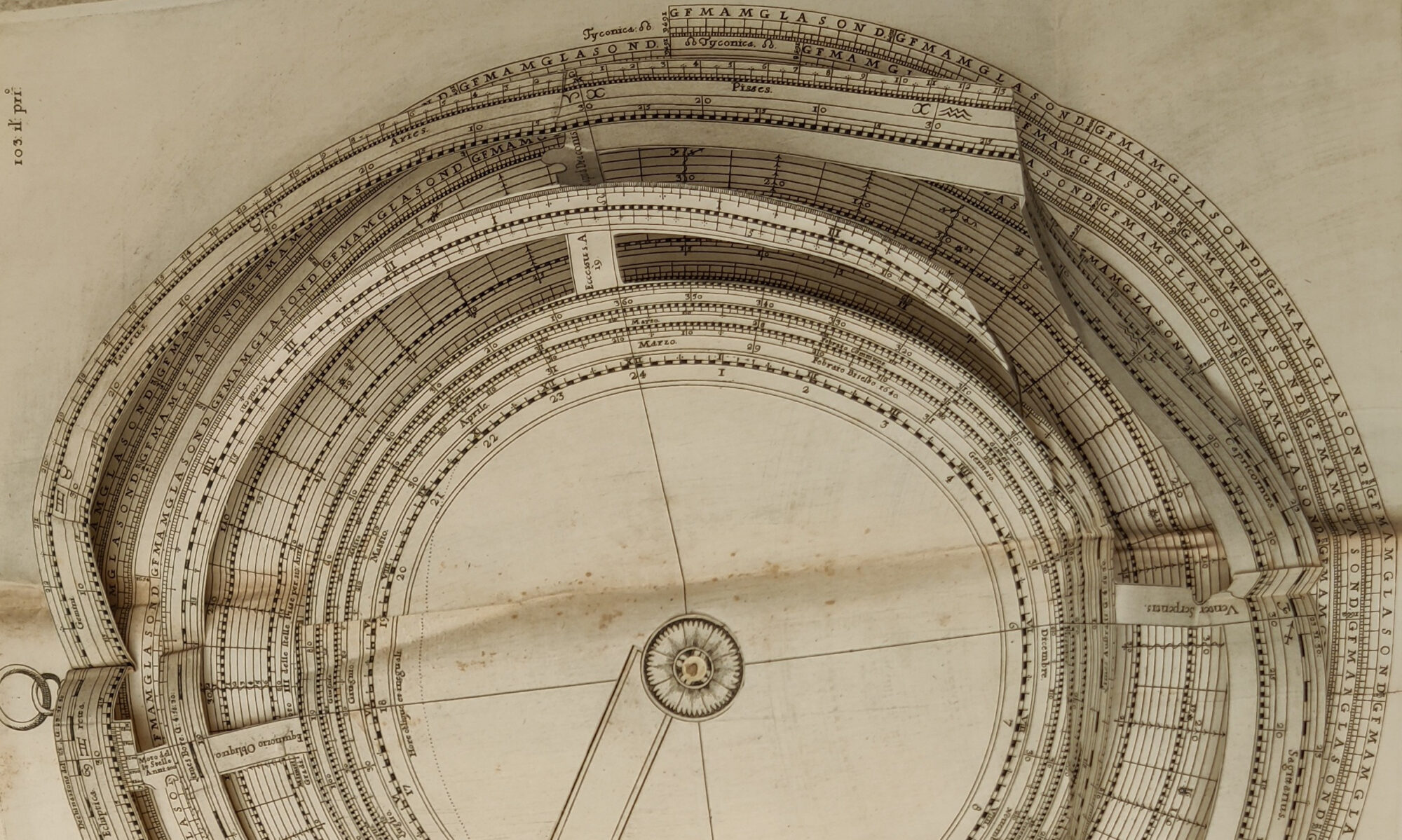

Ein genauer Zweck dieser Liste lässt sich nur annähernd bestimmen, betrachtet man; wer waren die Personen auf der Liste und in welchen weiteren Quellen im Umfeld des Waisenhauses tauchen sie auf. Das soziale Spektrum der Eingetragenen ist dabei unglaublich breit und reicht vom einfachen Knopfmacher in Glaucha bis hin zu Personen wie August Hermann Francke oder Gottfried Wilhelm Leibniz. Ebenso breit gefächert über ganz Europa ist der Einzugsbereich der Orte, die den Einträgen auf der Liste meist zugeordnet worden sind:

Man kann also bereits in dieser frühen Zeit um 1700 von einem europaweiten Netzwerk rund um das Waisenhaus sprechen, auf das diese Liste zu deuten scheint. So ist jeder Eintrag recht kurz gehalten und besteht meist nur aus dem Namen der Person, ihrem Beruf und dem Ort, an dem sie sich gerade aufhält. Der Abgleich mit anderen Quellen, wie Tagebüchern, Reiseberichten und Steuerprotokollen bringt dazu jedoch weitere interessante Aufschlüsse. Ein großer Teil der in der Liste verzeichneten Personen waren damals schon kirchliche und weltliche Amtsträger überall im Reich (Statistik der ermittelten Karriereaussagen), die sich bei näherer Untersuchung oft auch als frühe Unterstützer des Waisenhauses herausstellen. Dazu wurde punktuell bisher ein Schreibkalender von August Hermann Francke, ein weiterer von Georg Heinrich Neubauer und der Reisebericht von Franckes Berlin-Reise 1698 untersucht und sämtliche Personen aufgenommen, die sich in der Liste wiederfinden lassen. Weiterhin hat ein Abgleich der etwa 600 Einträge ohne Ortsbezeichnung, da die Personen in Halle lebten, mit den Steuerrevisionsprotokollen für Glaucha und Neumarkt von 1684 gezeigt, das auch die Vernetzung vor Ort eine wichtige Rolle gespielt haben muss. Zur Einordnung der Zahlen: erst 1682 hatte es in Glaucha einen Pestausbruch gegeben nach dem von vormals 1200 Einwohnern in Glaucha nur etwa 400 überlebt hatten. Das Waisenhaus stand also auch mit einem nicht unerheblichen Teil der Stadtbevölkerung in einer noch nicht näher definierbaren Verbindung, der sich in Zukunft durch die Erschließung neuer Daten in FactGrid immer weiter genähert werden kann. So ist es möglich, eine bisher gänzlich unkontextualisierte Namensliste zu einer fruchtbaren Quelle für die Erforschung der frühen Netzwerke rund um August Hermann Francke und die Franckeschen Stiftungen zu machen.