Vom 13. auf den 14. Juli 2017 veranstaltete das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL), Berlin, gemeinsam mit dem Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel einen Workshop zum Thema Zeitschriften als Netzwerke. Perspektiven digitaler Erforschung und Darstellung (Veranstaltungsseite). Das Folgende ist die relativ direkte Ausformulierung meines dortigen Vortrags. Die Internetpräsentation ist etwas ausführlicher im Blick auf Leser, die über Google hier stranden und rätseln könnten. Die Zahlen in den Winkelklammern beziehen sich auf die Folien der Videopräsentation, deren Seiten ich immer wieder nur kurz ansprach. Die Ausführungen müssten in einer fachgerechteren Publikation mit Zitaten detailliert belegt werden – die Materie für ein größeres Buchprojekt. Zum Hintergrund siehe auch meinen Aufsatz „Von der Respublica Literaria zum Literaturstaat? Überlegungen zur Konstitution des Literarischen“, in: Aufklärung. Interdisziplinäres Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte, Bd. 26 (München, 2015), S. 291–330.

Das moderne Journal, wie es 1665 in Paris und London in voneinander gänzlich unabhängigen Projekten in die ersten Nummern ging, ist in seinen wesentlichen medialen Aspekten ein Versuch, stabile Überblickspositionen auf dem Buchmarkt einzurichten – vor allem durch das Versprechen der von nun an kontinuierlichen Arbeit am selben virtuellen Ort. Es reagiert auf die Öffentlichkeit des gedruckten Buchs in einer langen Kette von vorangegangenen Reaktionen, die allesamt spezifische Probleme lösten und jeweils neue bereiteten. Das Journal unterbreitete sein Versprechen zwar unmittelbar erfolgreich, doch warf es binnen weniger Jahrzehnte die viel größeren Probleme gerade dort auf, wo es einfach nur beobachten und sammeln wollte. Das führte nicht in den Untergang des neuen Mediums, sondern zu immer neuen Journalformaten, zwischen denen im 18. Jahrhundert sukzessive eine komplexe öffentliche und wissenschaftliche Problemlage überaus produktiv in Einzelprobleme auseinander dividiert wurde. Einige Erwägungen zur Ausgangslage:

1| Warum das gedruckte Buch, anders als die Handschrift, einen Umgang mit der „Öffentlichkeit“ einfordert

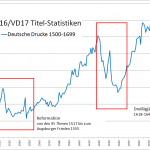

<2>Das gedruckte Buch entwickelte sich binnen eines halben Jahrhunderts zum game changer gegenüber dem handschriftlichen des Mittelalters. Das Neue war nicht, dass es endlich die Massen erreichte und die Aufklärung brachte – die Hexenverfolgungen enden nicht mit dem gedruckten Buch, sie beginnen mit ihm erst so richtig. Der kommerzielle Buchmarkt ist dabei auch kaum die Errungenschaft der gedruckten Titel – er bahnte sich bereits mit der Einführung des Papiers als billigem Trägermedium an. Zudem stehen die Mengen gedruckter Bücher durchaus erst einmal in gar keinem Verhältnis zum Aufruhr, den sie ab etwa 1500 verursachen. Das Neue am gedruckten Buch ist um 1500 vor allem eine eigenartige Notwendigkeit, es für omnipräsent zu erachten. Eng verbunden damit ist die Erkenntnis, dass es ganz anders referenzierbar ist als Bücher in Handschriften. Es ist referenzierbar und dabei in der Lage, in den Wissenschaften die Referenz geradezu zu erzwingen.

<3> Adrian Johns zeichnete in seiner Studie The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making (Chicago; London: Univ. of Chicago Press, 1998) ein so korrektes wie verqueres Bild von der Natur des gedruckten Buches. Johns sieht auf die Astronomen der Neuzeit und ihre Klagen über die extreme Unzuverlässigkeit des gedruckten Buchs. Nicht zwei Exemplare werden bis in die letzte Tabellenziffer hinein textgleich gedruckt. Drucker arbeiteten sich Bogen um Bogen durch die Manuskripte und korrigierten noch im Druckprozess, ohne dabei auf die Konsistenz der ganzen Auflage zu achten. Ein Teil der Auflage hat am Ende die Korrektur, ein anderer nicht. Die wissenschaftliche Information selbst wurde zudem nicht immer diskret behandelt. Verleger gaben Manuskripte weiter. Raubdrucker brachten unautorisierte Kopien auf den Markt, ohne dass Lesern klar wurde, wie konsistent ihr Exemplar nun war. Die Alternative war für den peniblen Wissenschaftler im Extremfall die eigene Druckerei, in der der er die Kontrolle über das Medium gewann.

<4> Die von Johns skizzierten Fälle erfassen zwar die im 16., 17. und 18. Jahrhundert bestehende Untiefe. Sie entfalten jedoch ihre argumentative Plausibilität gerade unter dem Versprechen, das das gedruckte Buch nach 1500 überhaupt erst aufbrachte. Es dauerte dabei – zwischen 1470 und 1560 – annähernd ein Jahrhundert, bis klar war, dass das neue Buch dieses Versprechen machen konnte: Der Druck kann, anders als die Handschrift, tatsächlich Buchstabe um Buchstabe, Seite um Seite gleiche Exemplare von Texten hervorbringen. Das gedruckte Buch ist gewissermaßen das erste und zudem menschlich erzeugte Objekt, das wie sonst der Mond allen Betrachtern weltweit gleich vorliegt, so als, ob sie im selben Raum beisammen stünden und sich über ein dasselbe Buch beugten.

Das frappierende am gedruckten Buch ist an dieser heiklen Stelle, dass niemand sagen kann, wer noch alles ein Exemplar vor sich hat. 200 oder 500 Exemplare wurden verkauft und sind danach in Besitz von anderen Kunden, Bibliotheken oder Händlern. Das ist statistisch betrachtet keine relevante Menge, um öffentliche Wirkungen zu erzielen. Das Neue an der Lage nach 1500 ist jedoch, dass man nicht mehr ohne Risiko so tun kann, als habe niemand dieses Buch gesehen. Es genügt, dass ein einziger anderer Leser irgendwann auf ein anderes Exemplar dieses Buches verweist, und klar macht, dass man hier abschrieb oder abschreiben hätte können. Man sollte sich darum umfassend auf die „öffentliche“, die „veröffentlichte“ Information beziehen und zeigen, dass man sie so gut sah wie alle anderen Experten. Das Ergebnis ist ein plötzlicher massiver Druck auf Seiten des Gelehrten, zu erfahren, was soeben publiziert wird und besser von einem selbst wahrgenommen und in der eigenen Arbeit referenziert wird.

<5> Das handschriftliche Buch taugte nicht im entferntesten vergleichbar als Referenzobjekt. Textbezüge galten in seiner Ära standardisiert dem „Werk“, seinem Wissen – keinem bestimmten Exemplar und keinem zufälligen Wortlaut. Autoritative Werke zitierte man mit dem Titel, dem Autor, dem „Buch“ als Untereinheit des Werks und dem „Kapitel“ als wiederum Untereinheit des Buches: „Aristoteles, Metaphysik, lib.2, cap.1.“ – so wie man heute noch immer die Bibel zitiert.

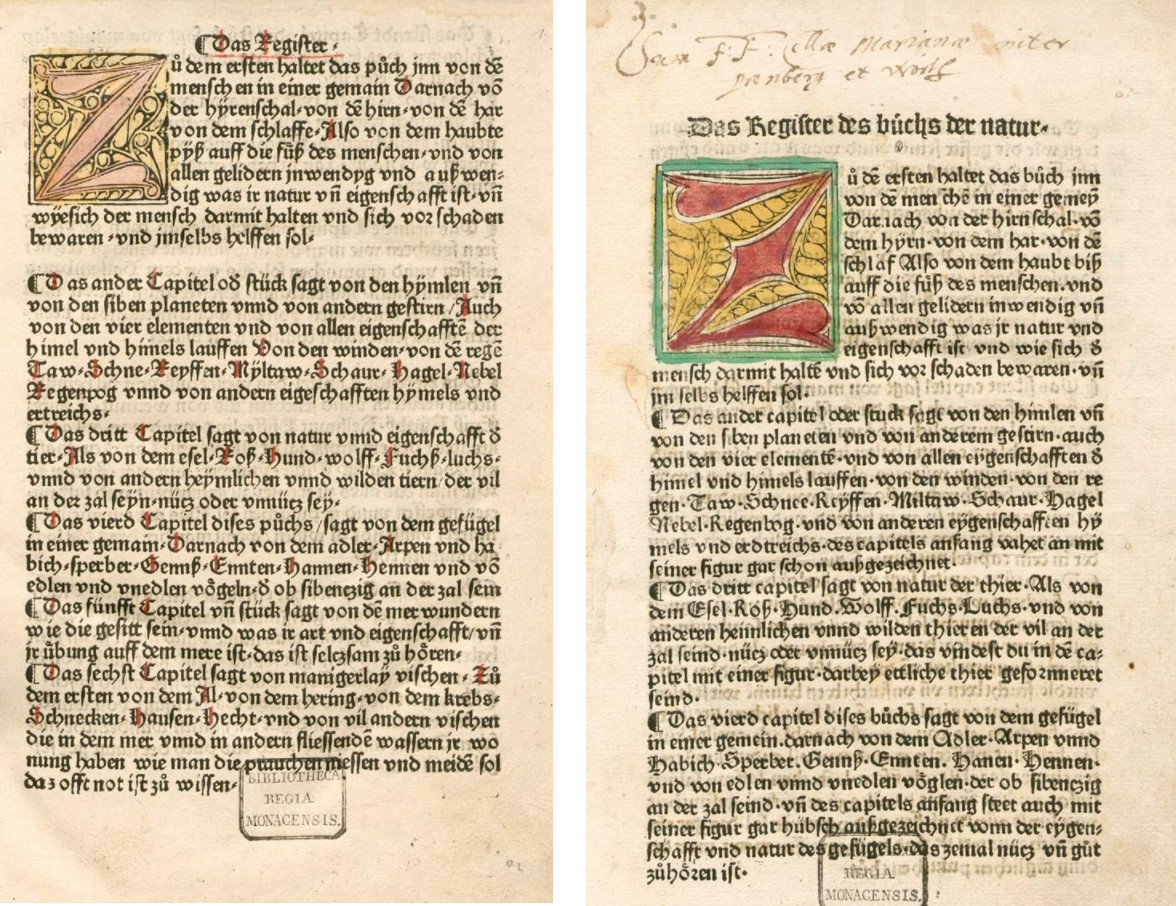

Der überwiegende Teil der handschriftlichen Buchproduktion war nicht-autoritative , nicht zu zitierende Ware. Dergleichen Bücher hatten keine Titel. Ihre Texte begannen auf der ersten Seite. Wer sich solch ein Buch herstellen ließ, wusste, was er erwarb und benötigte kein Titelblatt zur Orientierung. Praktisch war auch die Eröffnung mit einem Inhaltsverzeichnis, das Kapitel einzeln listete, und dabei nicht auf Seitenzahlen verwies, sondern auf die Kapitelnummern (würde doch jede Abschrift nur wieder ganz andere Seitenzahlen aufweisen).

<6> Zwischen 1480 und 1510 erhält diese graue nichtautoritative Ware ganz wie die bislang autoritative eigene Titel. Händler und Kunden können nun gezielt Nachfragen nach beliebigen Büchern formulieren. Autoritäten sind von da an nicht mehr besser zitierbar als neue Bücher; neue Bücher können von jetzt an unmittelbar mit ihnen in Konkurrenz treten, es darauf anlegen, zitiert und genannt zu werden. Das hat wenig mit einem Mentalitätswandel zu tun – es wird vom Medium erzwungen, das jeder andere so zitieren könnte, dass Wissenschaftler in ganz Europa sich über die Textstelle verständigen können.

<7> Zwischen 1500 und 1530 werden alle Bücher mit (nicht immer verlässlichen und nicht immer vollständigen) Imprint-Informationen auf neuartigen Titelseiten ausgestattet. Von nun an lassen sich Ausgaben und damit Auflagen zitieren. Die Begriffe „Edition“, „Publikation“ tragen der neuen Sicht Rechnung: Eine Edition liegt der Öffentlichkeit vor, ist „herausgebracht“. Es ist nun möglich, dass Gelehrte sich über ganz Europa hinweg im Blick auf ihnen kollektiv vorliegende Texte austauschen und diese in Fußnoten mit den heute gültigen Angaben (Autor, Titel, Verlag, Jahr) referenzieren können.

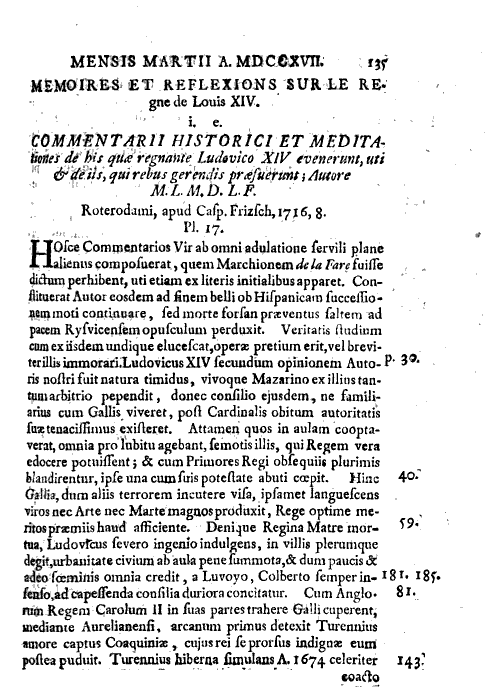

<8> Zwischen 1530 und 1560 erhalten alle Bücher Seitenzahlen. So lange dauerte es, bis klarer war, dass jede Auflage eines Titels jedem Leser auf derselben Seite denselben Text anbot. Die Seitenzahl markiert das Interesse, den Wortlaut buchstabengetreu von der Seite belegen zu können. Erst dieses Buch ist so zitierbar, wie es die Acta Eruditorum ab den 1680er Jahren benötigen, um ihren eigenen Journalismus an ihm – etwas mit einem seitenweisen „Excerpt“ durchzuführen. Die Artikel eröffnen mit den Angaben zur Ausgabe, der Artikel im Journal hangelt sich den Seitenzahlen des besprochenen Buchs entlang:

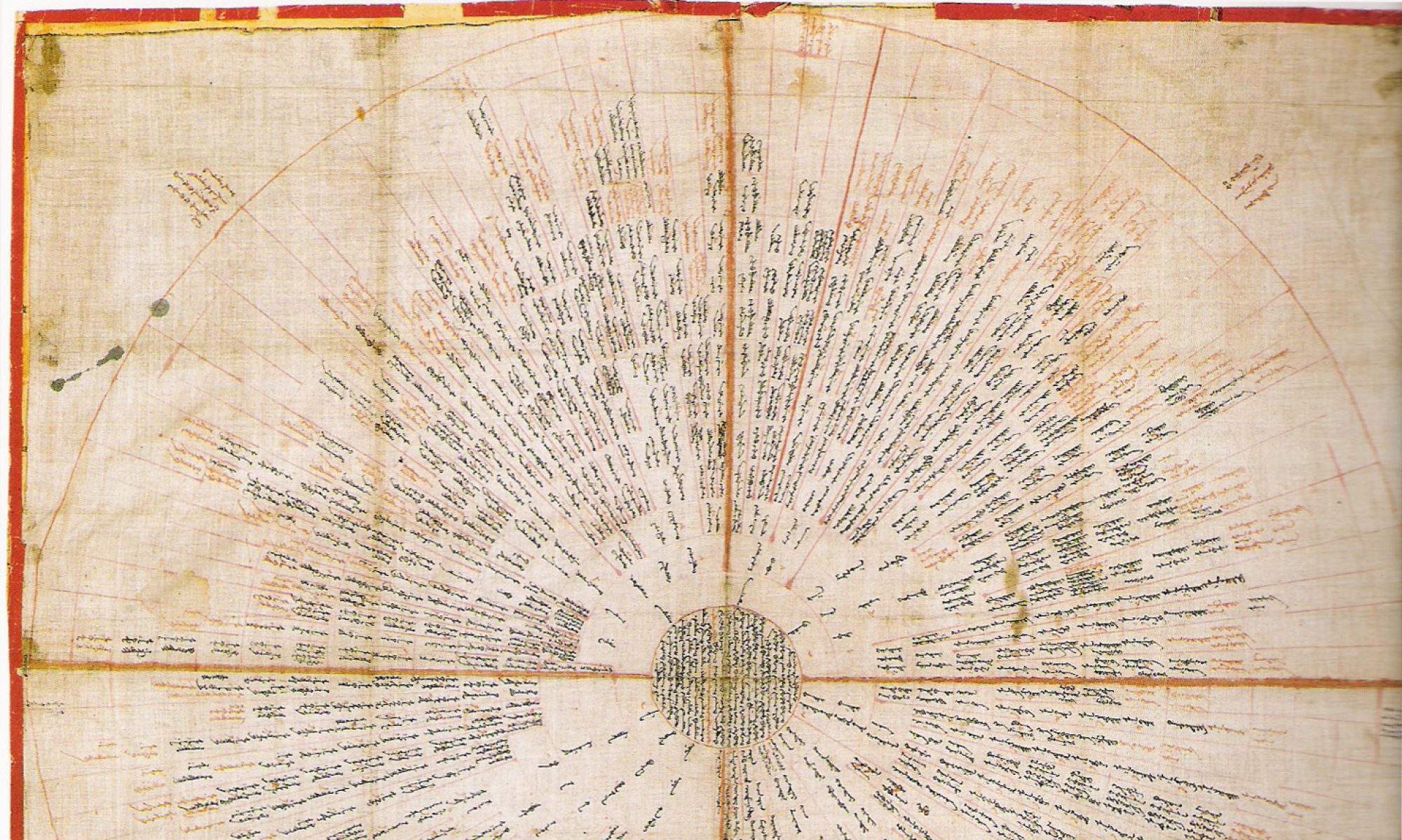

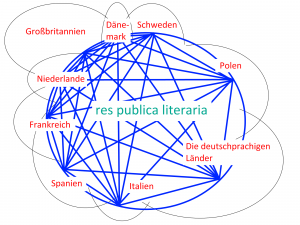

<9> Mit dem Buch als öffentlich Seite um Seite, Buchstabe für Buchstabe gleich vorliegendem Objekt setzen ab den 1480er Jahren neue wissenschaftliche Projekte ein, die gerne mentalitäts- und ideengeschichtlich erklärt werden. Das zentrale dieser Projekte ist sicherlich das der kollektiven Rekonstruktion der antiken Textbasis. Die gesamte mittelalterliche Handschriftenproduktion ist von nun an primär eine unglückliche Übermittlerin (so das „medium“ in „medium aevum“) der verlorenen antiken Werke. Wenn Editionen aktuelle Textfassungen vorlegen, können Gelehrte in ganz Europa kollektiv in Briefen und Publikationen in Austausch über die Problemstellen treten und Lösungen nach besseren lokalen Handschriften einbringen. Laufend „Verbesserte“ Editionen sind das Ergebnis wie ein neuartiges Bewusstsein der speziellen Öffentlichkeit, die hier als kollegiales Gefüge unter der Prämisse agiert, dass jeder die neuesten Editionen zur Kenntnis nimmt. Das Wort von der „Respublica Literaria“ trägt dem neuen Bewusstsein ab den 1480er Jahren Rechnung.

<10> Die neuartige Kollektivierung des Austauschs über das allen gemeinsam vorliegende Wissen bringt bis heute in immer neuen Wellen mediale Gefüge hervor, die auf die uns allen vorliegende Wissensbasis reagieren bis hin zur Revolution des Web 2.0 durch Wikipedia, durch die Internetseite, die allen Lesern in der Welt exakt gleich vorliegt und von einem beliebigen Leser vor aller Augen auf den nächsten Stand gebracht werden kann, der dann wiederum unmittelbar allen gleich vorliegt.

Die briefliche Kommunikation explodierte im ersten Schritt der Reaktion als Chance, sich in informellen Netzwerken grenzüberschreitend über den öffentlichen Informationsstand austauschen zu können, ohne dass das immer sogleich öffentlich würde. Das ist gleichzeitig der gravierende strukturelle Nachteil der Briefe schreibenden Respublica Literaria: Nicht alle sind in einen Briefaustausch derselben Qualität integriert. Vielen entgeht, was andere als Marktrealität mitbekommen.

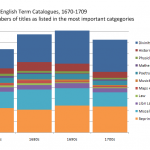

<11> In den 1560er Jahren machen die ersten Messkataloge das Angebot, die Öffentlichkeit über alle soeben auf Messen zu erwerbenden Titel zu informieren – vollständig und von nun an kontinuierlich Messe für Messe. Das referenzierbare Buch ist nun die Grundlage der umfassenden Bibliographie und der kollektiven Perspektive auf das Gesamtangebot in seiner Entwicklung.

<12> Mit den 1620er Jahren beginnt der Aufbau der nationalen Akademien. Sie stellen den privaten informellen Kontaktnetzen organisierte hierarchische Gefüge zur Seite und erlauben, es die Gelehrsamkeit einer ganzen Nation anzuschreiben.

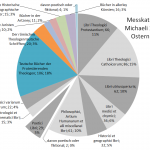

<13> Die ersten beiden Journale – das Pariser Journal des Sçavans und die Londoner Philosophical Transactions der Royal Society – thematisieren am Ende offen ihre Positionen im jetzt bestehenden medialen Gefüge: Sie sprechen Kunden an, die sich zwischen den persönlichen und informellen Briefnetzwerken und den prestigeträchtigen Akademien schlecht aufgehoben fühlen, und die von den Katalogen und ihrer nichtssagenden Titelfülle überfordert sind. Das Journal des Sçavans legt das Muster aller späteren Rezensionsorgane vor: Gegenüber den Katalogen wird man im Rezensionsorgan monatlich ein bis zwei Dutzend Werke von Qualität auswählen und diese nicht nur listen, sondern besprechen. Gegenüber den bisherigen einzelnen Publikationen von Experimenten werden die Philosophical Transactions sukzessive Experimente besprechen und kontinuierlich an der Forschungslage arbeiten und diese in der Serie, die sich abonnieren lässt, fixieren.

2| Warum der so weit ausholende Einstieg

<14> Der komplexe historische Einstieg sollte Horizonte im Blick auf die Verzahnung der medialen Angebote auftun. Das referenzierbare, das öffentlich besprechbare Buch, der individuelle Briefaustausch, der seriell publizierte Katalog des gesamten Buchangebots, die koordinierte akademische Wissenserfassung der Akademien lösen und schaffen Probleme, und das Journal stößt in dieser Gemengelage in eine Problemzone mit neuen Lösungsangeboten vor. Wer in keinem Kontaktnetz steht und keiner Akademie angehört, der kann in Zukunft dennoch mit der ganzen Welt öffentlich erfahren, was Fachleute soeben diskutieren.

Der Vorstoß, den Gottfried Wilhelm Leibniz 1668/69 mit seiner Bitte um das Privileg auf das erste deutsche Journal unternimmt, entfaltet sich in diesem medialen Gefüge. Leibniz resümiert hier gegenüber dem Kaiser in mehreren Briefen, wie die Arbeit des Gelehrten in Anbetracht der Publikationsflut mittlerweile aussieht – Briefe schreiben, Messkataloge durchforsten und in beiden Bereichen unglücklich bleiben – und empfiehlt das Journal als neue autoritative Instanz, die der ganzen Öffentlichkeit Bewertungen von Büchern zugänglich macht. Noch scheint es zu befürchten, dass Buchhändler sich aus Sorge um ihre Kataloge gegen ein solches Projekt stellen werden – tatsächlich trieben sie wenig später die Gründung von Journalen voran, um ihre Produktion besser zu bewerben.

Wichtig wird der Blick auf die mediale Verzahnung, da wir hier heute vergleichbar offen mit der Datenlage umgehen müssen. Das ist keine einfache Aufgabe in Anbetracht mittlerweile national finanzierter und in ganz anderer Fachaufteilung organisierter Forschung. Der Nationalkatalog ist ein Projekt des 19. Jahrhunderts, nicht ein Abbild der Perspektiven, die innerhalb der Respublica Literaria vor 1750 bestanden (und in der Scientific Community nach wie vor bestehen).

<17>Der Zugriff des einzelnen Journals auf den Buchmarkt ist dabei nur die eine Seite der Medaille. Journale selbst werden rezipiert. Michel de La Roche ist im Verlauf nur bedingt zufrieden mit dem Interesse, das er für sein Thema, kontinentale Literatur, in London erwecken kann. Das größere Interesse besteht, wie er als Exilfranzose ermessen kann, auf dem Kontinent an englischer Literatur. Das Nachfolgeprojekt erscheint darum in Den Haag, nun mit einem strikten Fokus auf die britische auf dem Kontinent unbekannte Produktion. Man würde von hier aus gerne wissen, welche Rezensenten sich bei der Wahl englischer zu besprechender Bücher an der Bibliothèque Angloise, ou Histoire littéraire de la Grande Bretagne ausrichteten.

<18> Solange uns die Bewegung in den größeren Datengefügen verwehrt ist, lassen Fallstudien die Desiderate aufscheinen:

In den späten 1680er Jahren erhob Caspar Neumann in Breslau die Daten für Sterbefälle der Stadt – eine interessante Erhebung, da hier erstmals eine in sich konsistente Datenlage genutzt wurde: die einer Stadt ohne offenes Größenwachstum und massivere Fluktuation. In Breslau lebten 35.000 Menschen, so die Berechnung, die Edmond Halley 1692/93 in Londons Philosophical Transactions of the Royal Society vorlegt (http://www.pierre-marteau.com/editions/1693-mortality.html). Neumann hatte seine Zahlen Leibnitz brieflich zugesandt. Der hatte sie dem Sekretär der Royal Society übermittelt, von dem aus sie an Halley gingen, der in zwei Nummern der Philosophical Transactions 1692/93 die Auswertungen durchführte – die ersten Auswertungen, die die Lebenserwartung für jedes Alter notierten. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag aufgrund der hohen Kindersterblichkeit bei nur 17 Jahren, so der selbst Halley überraschende Befund. Im Journal veröffentlicht konnten an Versicherungen Interessierte in ganz Europa wenig später die Berechnungen lesen – so die Optimierung des Informationsflusses im medialen Zusammenspiel.

3| Das Journal – ein neues Medium

<20> Verantwortungslosigkeit bestimmte das Buch auf breiter Fläche. Das Journal sollte dagegen den Schritt in ganz neue Gefüge von Verantwortung tun und zu dem großen Medium gesellschaftlicher Verantwortung in den großen Reformdebatten der Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts werden.

Bücher ließen sich bequem ohne Namen der Autoren und selbst ohne Verlagsangaben publizieren. Auf behördliche Nachfrage konnte der Verleger immer behaupten, jemand habe das namenlose Manuskript vorbeigebracht und dabei ein normales Bogenhonorar erhalten (oder gar auf ein solches verzichtet); das Buch lag nun anonym vor, der Weg zurück zum Autor war abgeschnitten. Das Copyright sollte auf dem Weg ins 20. Jahrhundert schrittweise diesen Freiraum beschneiden. Es bindet heute Autoren langfristig an ihre Werke und macht ihnen diese Bindung finanziell schmackhaft. Bankverbindungen weisen am Ende vom Verlag auf den Autor. Brisante Publikationen wurden vor 1800 nicht nur ohne Autorangabe veröffentlicht, sondern regelmäßig zudem unter fiktiven Imprints wie dem Pierre Marteaus. Verleger, die dergleichen Bücher verkauften, beteuerten vor Behörden, die Exemplare auf Messen von unbekannten Kollegen im Tausch erstanden zu haben.

<21>Dem Journal sind derartige Auswege aus der Verantwortung verwehrt. Wenn ein Medium das Abonnement verspricht, muss es auf der einen Seite eine gesicherte Verbindung zwischen Verleger und Endkunden herstellen und auf der anderen Seite eine ebenso stabile zwischen dem Verleger und dem Journalherausgeber aufweisen.

<22> Aus dem Problem macht das Journal unmittelbar eine Tugend. Weitgehend alle Journale bauen Feedback-Kanäle auf. Leser können die Autoren über den jeweiligen Buchhändler kontaktieren. Man bittet im selben Moment um Kritik und um Inhalte, die das Journal abdrucken kann.

Es gibt jedoch neue Wege, um aus der Misere der Verantwortung wieder halbwegs herauszukommen: Journale produzieren in der Regel nicht den brisanten Inhalt, sie besprechen ihn nur, wenn sie sich auf allgemein bekannte Zeitungsnachrichten oder auf allgemein kursierende Bücher beziehen. Sie exzerpieren, rezensieren, kommentieren… so die zahllosen die Eigenverantwortung zurückstellenden Positionierungen gegenüber der primären Materie. Journale setzen fort, was der Briefaustausch, der Messkatalog und die Akademie bereits tun: Sie sind überwiegend Akteure auf einer Metaebene. Mit ihnen beginnt die Ära der „Sekundär-Literatur“.

<24> Journale eignen sich dank ihrer Kontinuität zur Unterstützung wie zum Aufbau von realen wie vollkommen virtuellen Institutionen. Komplexe Rollengefüge entfalten sich dabei mit den Positionen Herausgeber, Mitherausgeber, (ungenannte) Autoren, zufällige Beiträger (die Nachrichten einsandten), Leser, deren Briefen sich zitieren lassen.

<25> Wissenschaftliche Akademien geben in der Folge Journale heraus.

<26> Journale erlauben es im selben Moment Einzelnen, ganz wie öffentliche Institutionen zu agieren und zu öffentlichen Institutionen zu werden. Sie sind in der nächsten Nummer wieder da und werden berichten über das, was sie in der Zwischenzeit wahrnahmen.

<28> Leserkritik, die Antwort auf Leseranfragen, die Chance auf Seiten des Lesers, mittels eingereichter Beiträge vom Rezipienten zum Journalisten zu werden, die Interaktion des Journals mit der Öffentlichkeit über Preisfragen sind neue Interaktionsformen.

<29> Journale entfalten sich durch ihr Angebot der fortgesetzten Sicht fast von selbst als Reflexionsorgane. Das prädestiniert das Journal für die politische Berichterstattung, genauso wie als Medium, das sukzessive über Experimente und deren Ergebnisse berichtet, wie eben für das Rezensionsorgan, das eine Perspektive auf Entwicklungen des Buchmarkts und der Wissenschaften entwickelt.

<30> Als bloßen Vermittler sollte man das Journal mit all diesen Angeboten nicht einstufen. Es verändert die Realität, indem es ihr selektive Plattformen verschafft; es ist eine Werbeplattform, die Produkte und Debatten an Kunden bringt; es verändert den Markt, den es beobachtet.

4| Eine kurze Geschichte des Journals, Phase 1: Aufstieg 1670 – 1710

<32> Sehr schnell entfalteten sich die wesentlichen Typen des frühmodernen Journals mit seinen

- <33> bahnbrechenden naturwissenschaftlichen Journalen – sie stehen für die Macht des neuen Mediums, ganze Wissenschaftszweige generieren zu können,

- <34> Rezensionsorganen, die gegenüber den Katalogen die selektive und bewertende Berichterstattung über Titel versprechen,

- <35> politischen Journalen,

- <36> populären belletristischen Journalen und

- <37> hochgradig persönlichen Journalen.

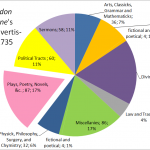

5| Phase 2: Krise 1710 – 1730

<38> Von der Literaturwissenschaft geleitet richtete sich die Forschung lange auf London und den Aufstieg der „moralischen Wochenschriften“ aus, die hier ab 1709 erschienen und auf dem Kontinent eine Welle von Imitaten bis an das Ende des Jahrhunderts fanden. Hier sei die Literatur endlich zum Thema geworden – das ist irrig. So beeindruckend die moralischen Wochenschriften auch als neue stark fiktionalisierte Diskussionsplattformen waren, das Wort „Literatur“ spielt in ihnen keine Rolle – es ist wesentlich eher die Domäne des deutschen Marktes und dabei der Rezensionsorgane, die sich auf das Journal des Sçavans zurückführen lassen.

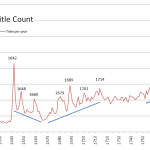

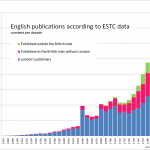

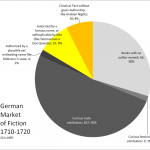

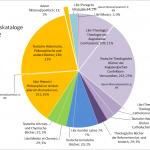

Die Blüte der Literaturdebatte – nominell bis dahin die Debatte der Wissenschaften – liegt im frühen 18. Jahrhundert in Deutschland und wurde unmittelbar als Krise diskutierbar, als Krise des Buchmarkts und der Wissenschaften. Deutsche Bibliographien kamen schon 1716 und 1718 nicht mehr mit der Erfassung der Titel. Die Universitätsstädte Leipzig, Jena und Halle gaben den Ton an.

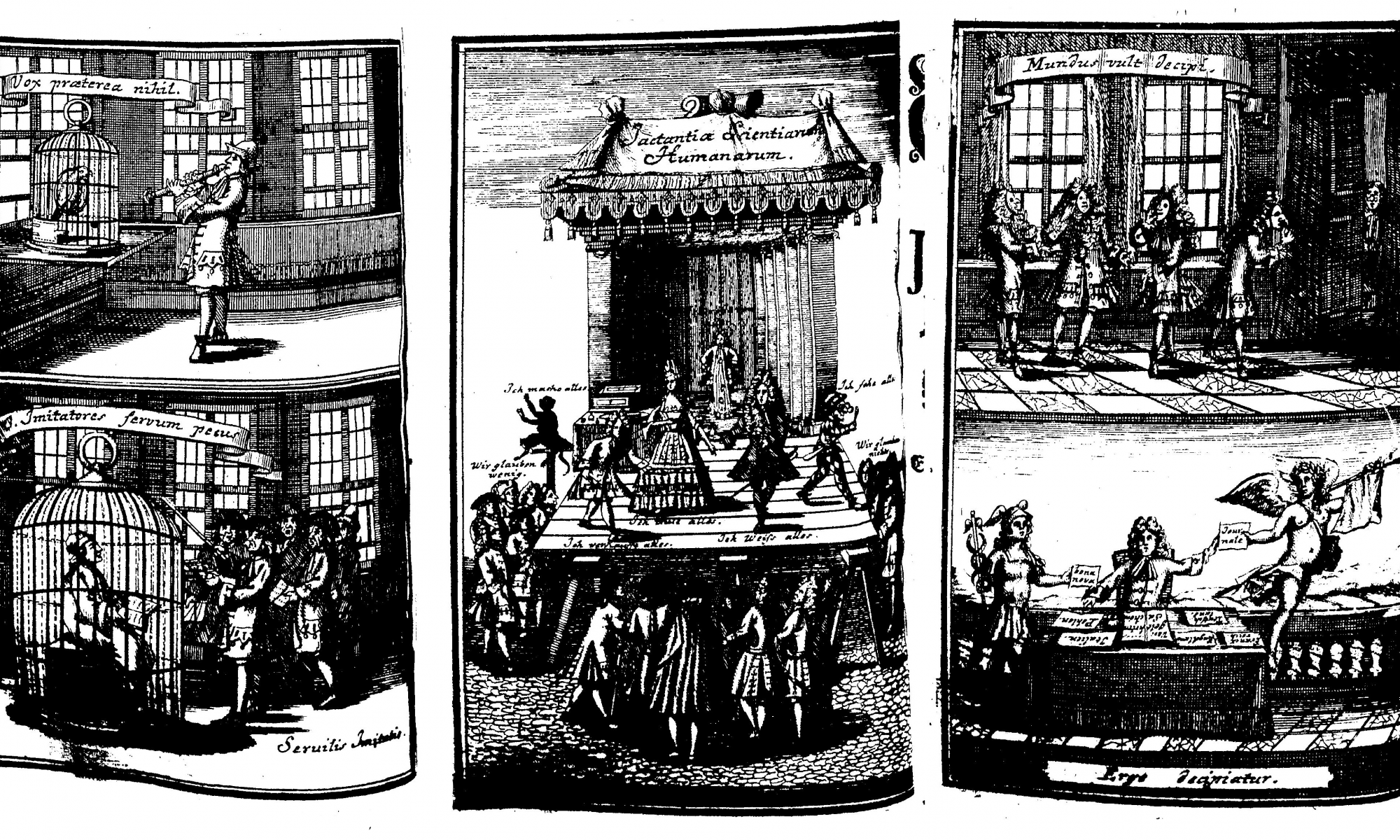

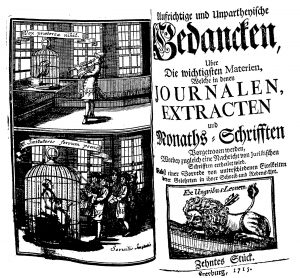

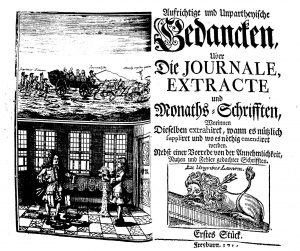

Die Krise des Journals und der Wissenschaften, die sich auf diesem Markt zwischen 1710 und 1730 artikuliert, birgt spektakuläre Titel wie Johann Burkhart Menckes Charlataneria Eruditorum und, strukturell weit interessanter, Christian Gottfried Hoffmanns Aufrichtige und Unpartheyische Gedancken über die wichtigsten Materien, welche in denen Journalen, Extracten und Monaths-Schrifften vorgetragen werden (1714–1717).

Im Stich darunter sieht man den Diener, der eine Perücke ausschüttelt, Rosenduftpuder rieselt heraus. Aus dem gelehrten Buch purzeln im selben Moment die Rezensionen und „Extrakte“ (Auskopplungen interessanter Passagen in Journalen).

6| Phase 3: Reformen 1715 – bis heute

<42> Die Reform des Journalmarktes ist kein abgeschlossenes Projekt. Die Problemzone ist dauerhaft und sie wird gerade durch die einfachen Problemlösungen gravierender: Noch mehr Journale, die sich vornehmen, ihrem Gegenstand der Beobachtung unvoreingenommen und vollkommen „unpartheyisch“ gegenüber zutreten, schaffen nur noch mehr Meinungsstreit.

<43> Der erste große Lösungsschub zeichnete sich mit Christian Gottfried Hoffmanns Aufrichtigen und Unpartheyische Gedancken 1714 bereits ab: der Aufbau von Metajournalen, die Überblick über die nun nicht mehr zu überblickende Flut der Journale und Rezensionen schaffen. Hoffmanns Journal war, was dies anbelangt, ein Fehlschlag. Das Journal, das monatlich sich einige Journale vornimmt, um sie „unpartheyisch“ zu (re-)zensieren, ist seinerzeit am ehesten ein Brandbeschleuniger.

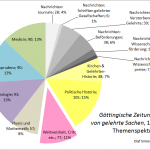

Die interessanteste Innovation sollte 1715 mit den ersten „gelehrten Zeitungen“ in Deutschland und in den Niederlanden gleichzeitig in den Handel kommen. Mehrfach pro Woche erhielten deren Leser ein Blatt, das wie die regulären Zeitungen informierte. Seine Macher zogen aus den eintreffenden dicken Monatsblättern die Meinungen über wichtigste Titel zusammen und sortierten die Nachrichten nach den Städten, an denen die besprochenen Bücher herauskamen. Das neue Ziel war nicht die unparteiische Rezension, sondern der Bericht über die verschiedenen Positionen, die mit Verweisen auf die einzelnen ausgewerteten Journale referiert werden.

Den Haags Nouvelles littéraires contenant ce qui se passe de plus considérable dans la république des lettres und die Leipziger Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen, wiesen einen neuen Berichtston bei ihren Überblicken auf, eine neuartige Distanz gegenüber den Meinungen. Während die großen Monatsblätter in den Buchmarkt eingriffen, griffen die neuen Metajournale in den Journalmarkt ein, indem sie dokumentierten, welche Blätter die Kontroversen steuerten und welche eher am Rande an Kontroversen teilnahmen.

<44> Die nächste Neuerung, die von den 1730er Jahren aus Nachhall bis weit in unsere Zeit haben sollte, wurde das „Magazin“, das sich in London gerade gegenüber der hier dominanten Tagesberichterstattung formierte. Im Erscheinungsrhythmus gehen die – englischen – Magazine wieder auf die längere Distanz. In der Materie heben sie vor allem die Spezialisierung auf: Magazine verfügen über Sektionen für unterschiedliche Lesegeschmäcker. Statt sie kurz zu resümieren, drucken die englischen Magazine Artikel komplett aus anderen Zeitschriften ab, was insbesondere den moralischen Wochenschriften mit ihren launig fiktionalisierten Sprechern einen ganz neuen Rahmen gibt, in dem sie ihre Sonderlichkeit nicht mehr aufweisen. Mit dem Schritt in die Magazine wird die persönliche journalistische Stimme endgültig legitimiert.

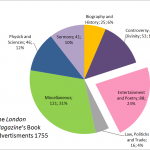

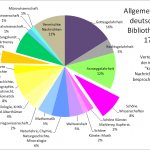

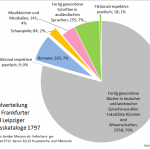

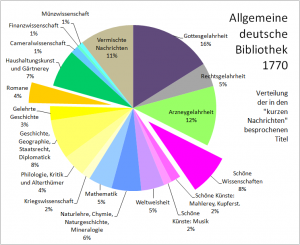

<45> Der große Reformschritt des mittleren 18. Jahrhunderts wurden die Rezensionsorgane, die sich – wieder – vornahmen, über das gesamte Jahr hinweg die Buchproduktion in ihrer Breite zu rezensieren. Die Londoner Monthly Review setzt hier im Verlauf das Modell, das auf Europa wirkt. Die Allgemeine deutsche Bibliothek wird als das deutsche Flaggschiff dieses Projekt aufnehmen. Neu ist an diesen wieder integrativen Rezensionsorganen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass sie zwar den gesamten Buchmarkt anvisieren, doch dabei gezielt die nationale Sicht suchen. Die Erfahrung hier hinter ist, dass ausländische Autoren und Verleger auf eine Rezension auf einem auswärtigen Buchmarkt kaum reagieren. Ein englisches Rezensionsorgan kann allenfalls mit dem britischen Markt in Austausch treten, ein deutsches am besten mit dem deutschen. Neu ist an ihnen im selben Moment, dass sie thematisch gegliederte Überblicke suchen – das akzentuiert ihren Anspruch darauf mit dem Markt zu interagieren, denn der Markt existiert nicht länger als solcher, sondern in Angebotssektionen, die einzeln zur Schau gestellt werden müssen, sollen sie sich angeregt fühlen, hier in Zukunft besser als im Moment zu erscheinen.

Die einzelnen Wissenschaften stellen ihre Monatsblätter darum nicht ein, auch gerät hier keine der wissenschaftlichen Zeitungen mit europäischer Perspektive an ihren Endpunkt – man braucht beide Journaltypen als Gelehrter nach wie vor, um zu erfassen, was wo in Europa Wissensstand wird. Es entstehen stattdessen jeweils zusätzliche neue mediale Formate auf der Suche nach einflussreicheren Optionen; und die Chance, einen nationalen Buchmarkt in seiner ganzen Breite beeinflussen zu können, wird das große Versprechen des Jahrhunderts zwischen 1750 und 1850.

7| Eine neue Debattenlandschaft

<46> Im Rückblick trennen uns massive Marktreformen – Reformen der Sitten im öffentlichen Austausch – vom frühen 18. Jahrhundert. Das wird augenfällig, wenn wir die drei zentralen Begriffe sehen, die auf dem Höhepunkt der Krise des Journals 1710-1730 in deren Kernland, Deutschland, einander noch überlappen: Man befürchtet 1715, dass der „Journalismus“ mit seiner Form der „Literatur“-Debatte die „Wissenschaften“ ruiniert.

<47> Die Begriffe „Wissenschaft“, „Journalismus“ und „Literatur“ lassen sich heute nicht mehr so, wie das 1715 noch angemessen erschien, übereinbringen, und das hat Dimensionen der Sprengung eines zunehmend brisanten Gefüges.

Aus dem „Journalisten“ wird auf dem Weg ins 20. Jahrhundert ein eigener Beruf, der sich weder an die Wissenschaften noch auch nur an das Journal koppelt. Was Wissenschaftler als Journalisten 1715 zum Problem machte, wird nun gerade gesucht: Der kommentierende Meinungsträger, der anbietet, die Meinungsführerschaft zu übernehmen, ist als Wissenschaftler problematisch – nicht aber als professionelle Stimme in einem viel größeren Journalismus.

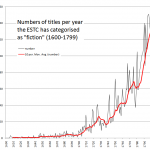

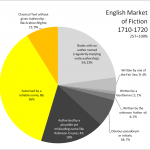

<48> Dasselbe passiert mit der Literaturdebatte: Auch sie macht aus ihrer Problemzone ihr neues Angebot. Ihr Problem schien ihre zunehmende Unwissenschaftlichkeit des Diskurses – die wachsende Ausrichtung auf die breite Leserschaft, die Dominanz wissenschaftsferner Literaturkritiker. Aus der Misere wird im 18. Jahrhundert die zentrale Tugend. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wendet sich die Literaturdebatte zunehmend ungeniert gerade den gefürchteten fiktionalen Büchern zu, der so oft von ihr beklagten miserablen proliferierenden Poesie – wenn auch mit Forderungen an neue, nun als „Literatur“ besprechbare Romane, Dramen und Gedichte.

Für die Wissenschaften scheint das anfangs unakzeptabel: Sie lassen ihre eigene Debatte darnierdergehen; sie lassen zu, dass gerade die niedere Schreibweise der Poeten und Romanautoren die neue „literarische“ Schreibweise wird. Die Entwicklung ist jedoch für die Wissenschaften profitabel. Ihre Prosa wird jetzt gezielt unliterarisch – nüchtern, unpersönlich, bestrebt, alles Subjektive loszuwerden – und das geschieht nicht in einer weiteren Verdammung der Schreibweise der Dichter, sondern in deren plötzlicher kollektiver Aufwertung. Die literarische, die subjektive Sprache ist die Sprache höchster Kultur, so die Einhegung und Kontrolle durch Debatten, um die sich eine eigene Wissenschaft, die Literaturwissenschaft zu kümmern beginnt.

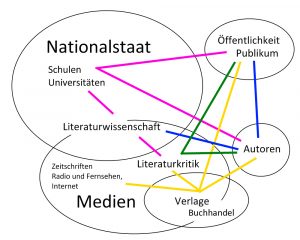

Man kann hier einen Strukturwandel ausmachen: War die alte Literaturdebatte egalitär eine Debatte von Wissenschaftlern über die Wissenschaften für Wissenschaftler in ganz Europa, so ist die neue Literaturdebatte ein Projekt der modernen Industriegesellschaft mit staatlichen Bildungssystemen, breit aufgestellter Medienlandschaft und einem ungesteuertem Markt, gegenüber dem die Nation sich mit ihren eigenen Interessen zu behaupten versucht. Die Wissenschaften haben die Literaturdebatte nicht verloren – sie betreuen sie nun zentral, indem sie die Lehrer für die staatlichen Schulsysteme ausbilden, die nun tatsächlich alle Schüler der Nation an deren Literatur heranführen, und indem sie die Expertise behaupten, an der sich Literaturkritiker in den Medien und Autoren messen müssen. Der neue literarische Austausch lebt von einer das ungenierte kritische Urteil befreienden Arbeitsteilung: Dichter produzieren die Literatur, die Medienlandschaft vermarktet sie, während Experten sie nun vermitteln und erklären müssen in einem System, in dem der Staat Bildung und Kultur und dabei gerade das Fiktionale, fördert. Das Subjekt wird im neuen Austausch isoliert und relativiert: das Subjekt des Lesers, dessen Orientierungslosigkeit der neue Problemfall ist, wie das des Autors, der von sich aus nicht mehr zu Genüge verstanden wird, interpretiert sein will, vermittelt werden muss (wenn er nicht abseits der großen Literatur Trivialliteratur produzieren will).

Produktivität wird im Verlauf dieses Strukturwandels entscheidend. Die neue Problemstellung ist nicht mehr, dass allzu viele junge Menschen Romane lesen und sich zu Herzen nehmen. Die neue Problemstellung ist, dass immer weniger Menschen sich an Literatur im neuen Sinne heranwagen, und dass sie dabei Romanen, Dramen und Gedichten gar nicht genug Bedeutung abgewinnen. Die Literaturkritik und die Literaturwissenschaft arbeiten im nämlichen Produktionsdruck, nun da die Länge der Publikationsliste und dabei gerade die Zahl der in Journalen veröffentlichten Artikel und, wichtiger noch, die Debatten, die man auslöste und beeinflusste, über die berufliche Karriere entscheiden.

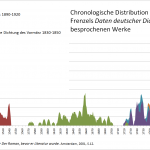

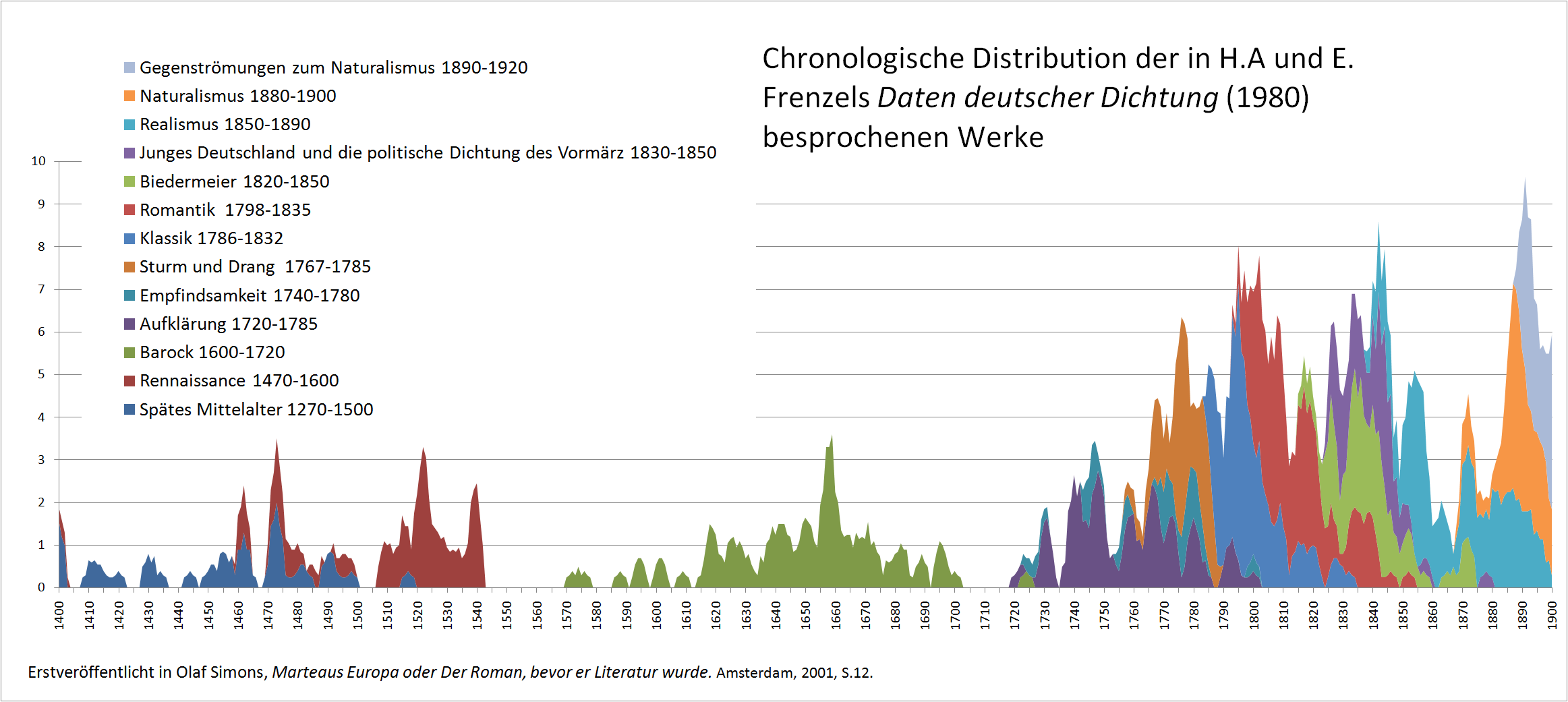

<49> Man kann die Entwicklung dessen, was heute im kompletten Traditionsbruch „Literatur“ ist, in modernen Literaturgeschichten nachlesen: Im frühen 18. Jahrhundert waren sie Wissenschaftsgeschichten. Im 19. Jahrhundert muss das Wort neu definiert werden, und die dazu passende Literatur zusammengefügt werden. Die neuen Geschichten zeigen, dass dieser Gegenstand aus Dramen, Romanen und Gedichten gebildet in Deutschland erst seit etwa 1730 kontinuierlich debattiert und für die Debatte produziert wird. Die ältere Literatur steht dem in isolierten hinzuerfundenen Blöcken gegenüber.

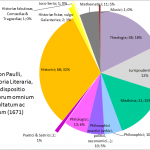

<50> Die Wissenschaften distanzierten sich zwischen 1730 und 1800 sowohl von den Journalisten wie von der Literaturdebatte; das gibt ihnen interessante Wachstumspotentiale: Sie differenzieren sich ab 1740 neu, nun, nachdem die Literaturdebatte sie nicht mehr mit ihrem Fokus auf die Geschichte der Literatur (bis hierhin: allen Wissens) behelligt. Aus dem alten Gefüge von Theologie, Jurisprudenz und Philosophie kann sich nun das neue von Natur-, Geistes und Sozialwissenschaften entfalten, das die literarische Sprache den Romanautoren zu deren weiterer Verformung überlässt und Journalisten nur noch als Zaungäste zulässt.

Als das zentrale produktive Moment der Entwicklung wird man einen Theoretical Turn ansprechen müssen, der zwischen 1740 und 1790 die Wissenschaften emanzipiert. Als sie dreihundert Jahre zuvor mit dem „Mittelalter“ brachen, setzten sie auf die Befreiung des Individuums, das seine eigene Forschermeinung gegen alle scholastischen Vorgaben stellen sollte. „Judicium“ und „Erudition“ sollten dabei die Forschermeinungen von denen der Laien absetzen, und beides musste in jeder Publikation neu bewiesen werden.

Mit dem Theoretical Turn der 1740er und 1750er Jahre wird die Meinung des Einzelnen zum grundlegenden Problem der Moderne – zu einem Problem außerhalb der Wissenschaften, nicht in einer Abwertung, sondern in einer produktiven Aufwertung der Meinung im neuen politischen Prozess. Man befürchtet in den Wissenschaften an dieser Stelle kurz eine neue Scholastik, doch siegt stattdessen die bis heute andauernde Theorie- und Methodendebatte. Die „eklektischer Philosophie“ der erlesenen Meinungen endet nach 1730 in den Wissenschaften. Es beginnt ein Wettstreit um die Perspektive, die theoretisch unabweisbar ist, und der führt zu keiner neuen Scholastik, schon weil es gar keine Institutionen mehr gibt, die Theoriegebäude global durchsetzen könnten – er führt zu einer weit fundamentaleren Kritik der Erkenntnisprämissen und zu einer Wissenschaftsgeschichte, die von nun an nach Paradigmenwechseln sucht.

8| Wie aber zeichnen sich diese Entwicklungsschübe ab?

Ich versuchte mit den bisherigen Darlegungen, das Journal erstens zu integrieren: Es kommt als Problemlösung auf einen Markt, auf dem Dinge immer unüberschaubarer wurden, und es machte die Dinge dabei immer nur kurz überschaubarer.

Das Journal greift in Netzwerke ein. Das gedruckte Buch schuf die egalitäre Respublica Literaria als neues Netzwerk. Briefverkehr, Messkatalog und Akademien schufen komplementäre Netzstrukturen: Der Briefverkehr eine unüberschaubare flächige bedeutender Akteure und ihrer Bewunderer und Kollegen. Der Messkatalog setzte eine ganz neue zentrale Informationsverbreitung dagegen – ein Katalog informiert alle seine Leser gleich. Die Akademie hierarchisierte und zentralisierte Korrespondenznetzwerke und machte sie international ansprechbar. Journale bündeln auf der einen Seite Autoren, die Beiträge liefern; sie antworten auf Bücher, die international oder national greifbar werden, und sie interagieren dabei mit deren Autoren. Sie erreichen über Verleger und Buchhandlungen auf der anderen Seite Leser vom Zentrum des Blattes aus, die ihrerseits nun über die Feedback-Kanäle Beiträge einsenden können. Das Journal wird so zum interagierenden Beobachter eines Geschehens, das es selbst zunehmend beeinflusst.

Man wünschte sich Visualisierungen,

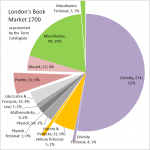

- die zeigen, wie die von Leibniz 1668/69 bei seinem Journalvorschlag beklagte Unübersichtlichkeit aussah und sich entwickelte.

- die zeigten, wie Journale den Markt wahrnahmen – als europäischen, als nationalen? – wie frei sie waren, Rezensionsobjekte auszuwählen und wo sie dagegen Trends verfolgten? – welche Gefüge sich dabei ergaben?

- die erfassen, was Metaebenen (wie etwa die „gelehrten Zeitungen“) bewirkten.

- die Themenverschiebungen sichtbar machen.

- die den Aufbau nationaler Debatten nachvollziehbar machen.

- die sichtbar machen, wie der sekundäre Diskurs auf das Beobachtete einwirkte: Beeinflussen die Journale den Markt oder reagieren sie nur auf dessen Verschiebungen? Kann man Rückkoppelungen sichtbar machen?

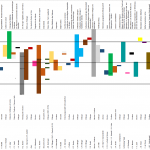

<52> Die Lektion, die sich aus diesem Beispiel ziehen lässt, ist für die Forschung grundsätzlich misslich: Das einzelne Journal zeigt selten über seine Laufzeit die Trends auf (die Aussage gilt nicht so hart für die “gelehrten Zeitungen”, die als Metajournale eher Marktentwicklungen protokollieren). Es bewegt sich eher unreformierbar in seine Krise hinein (in den lateinischen Acta Eruditorum in den 1720er und 1730er Jahren), in der es am Ende zumeist auf sein mutmaßliches Erfolgsgeheimnis setzt, auf ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem es zwar im glücklichen Fall einen zweiten Aufstieg erleben kann, dann aber nur umso hoffnungsloser vom Markt überrollt wird. Die hieraus zu ziehende Lehre ist, dass man den gesamten Journalmarkt betrachten muss, um auf ihm das Aufkommen neuer Journale und Trends zu beobachten.

<54> Der Schritt in die zukünftige Literaturdebatte ist zu diesem Zeitpunkt von anderen Journalen wie Gotthold Ephraim Lessing Lessings und Friedrich Nicolais Briefen die neueste Litteratur betreffend (1759–1765) längst vollzogen. Ihm folgten Nachahmer, die zusammen die alte Literaturdebatte verdrängen.

<54> Der Schritt in die zukünftige Literaturdebatte ist zu diesem Zeitpunkt von anderen Journalen wie Gotthold Ephraim Lessing Lessings und Friedrich Nicolais Briefen die neueste Litteratur betreffend (1759–1765) längst vollzogen. Ihm folgten Nachahmer, die zusammen die alte Literaturdebatte verdrängen.

<55> Wenn es um den Wandel geht, dann ist die Begriffsgeschichte ein eher schlechter Indikator. Der Wandel wird weit eher vom Markt vollzogen, im breiten Konsum erlebt, bevor dann alte Begriffe ausgehöhlt erscheinen und eine neue Wortverwendung zum Debattengegenstand wird.

<56> Reform ist ein zentrales Ziel vieler Entwicklungen. Die Wissenschaften sind von Reformdebatten durchzogen; der Journalismus strebt Reformen der Professionalisierung an; die Literaturdebatte ist eine einzige große Debatte um die Reform des Romans, des Dramas und des Gedichts. Reformen finden jedoch, soweit ersichtlich, erst dann statt, wenn sich „produktive Problemlösungen“ abzeichnen. In der Regel werden Probleme kultiviert, sobald sie eine gesteigerte Produktivität legitimieren. Das ist vielleicht die Regel von Entwicklungen auf dem Weg in die moderne produktive Industriegesellschaft, die nicht verbietet, sondern auf die laufende produktive Reform setzt. Mit ihre beginnt die Ära der Win/Win-Gefüge.

<47> Die skizzierte Reform einer Division von Journalismus, Wissenschaften und Literaturkritik vollzieht sich erst, als klarer wird, in welchem Arrangement es in ihr nur Gewinner geben wird:

- Die Literaturdebatte verbreitet sich massiv, als sie primär für Romane, Dramen und Gedichte zuständig wird, sie gewinnt nationale Lehrstühle, ein Massenpublikum, Bedeutung in den Bildungssystemen – jeder muss am Ende über Literatur im neuen Sinn sprechen können.

- Der Journalismus gewinnt Professionalität und greift auf neue Medien aus, als er sich von der Literaturdebatte wie von den Wissenschaften trennt.

- Die Wissenschaften gewinnen im selben Prozess an allen Fronten: Sie ersparen sich in Zukunft die breite Debatte. Sie überwinden den unfruchtbaren Meinungsstreit der Kritiker. Die heutige Aufteilung in Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften kann erst mit dem Austritt aus der allgemeinen Literaturdebatte beginnen. Für die Wissenschaften ist es am Anfang ein Bedeutungsverlust, nicht mehr breiter diskutiert zu werden, dann aber ein Bedeutungsgewinn: Sie werden alle nur denkbaren gesellschaftsweit geführten Debatten mit ihren neuen Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften betreuen.

9| Jenseits der Begriffsgeschichte

<57> Die vorangegangenen Überlegungen drangen in ein Gelände ein, das bislang von der Ideen- und Begriffsgeschichte dominiert wird.

Wir stehen vor der Chance, mit größeren Datenmengen weit genauer zu erfassen, was überall dort geschieht, wo wenig später Debatten versuchen, in das Geschehen einzugreifen. Wir können mit Beobachtungen etwa von Rezensionen gegenüber dem rezensierten Markt erfassen, wie (Wechsel–)Wirkungsprozesse stattfanden.

Wir werden mit der Visualisierung größerer Datenmengen vor allem in die Lage kommen, auf Dinge zu achten, auf die wir bislang – unter dem Einfluss bestehender Narrative – nicht achteten.

Konkrete Fragen für die frühe Neuzeit lassen sich an dieser Stelle konkretisieren:

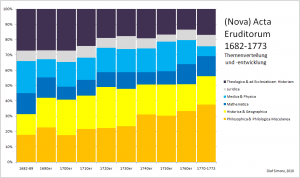

(1.) Wie verändern sich die von Journalen gewählten Ordnungsmuster

<58> Wir werden für die Beobachtung größerer Trends einheitliche Raster setzen müssen, Raster, die es erlauben 100% der Beiträge aus Journalen zu klassifizieren. Wir sollten jedoch bei der Erstellung dieser Raster laufend frühneuzeitliche Sortierungsoptionen in ihrem Wandel mit erfassen. Die Geschichte der Begriffsgefüge wird absehbar der Geschichte der Markttrends hinterherhinken, doch die genauere Beziehung sollte gerade ein Forschungsfeld sein.

(2.) Wie verändern sich Netzwerke und Beziehungsgefüge?

<59> Das wird sich zum große Teil nur in aufwändigen Recherchen ermitteln lassen: Über die Kontaktnetze der einzelnen Verleger sind wir in Einzelfällen informiert. Größere Datenauswertungen werden aufzeigen, wo Journalbeiträge rezipiert wurden.

Auch die Kontaktnetze der Herausgeber zu Autoren, die Beiträge, vornehmlich Rezensionen schrieben – entziehen sich auf der breiten Fläche der einfachen Recherche.

Interessant wird die Frage nach Rezensionskartellen sein. Hier werden massive Datenauswertungen das klarere Licht werfen. Immer wieder hielt man Verlagen vor, dass sie „hauseigene“ Journale als billige Werbeplattformen benutzten. Es sollte sich vergleichsweise leicht ermessen lassen, in welchem Umfang einzelne Verlage tatsächlich die hauseigene Produktion in „ihren“ Journalen bevorzugt rezensiert erhielten. Nicht minder sollte sich hier abzeichnen, ob Journale mit bestimmten Verlagen privilegierte Beziehungen unterhielten, und inwiefern Autoren darauf bauen konnten, von „befreundeten“ Journalisten beworben zu werden.

Journale selbst deckten sich regelmäßig wechselseitig – wir verfügen hier über einzelne Notizen aus Konfliktfällen, in denen ein Journal dem anderen zur Hilfe kam, jedoch nicht über die flächigere Erfassung der Rezeption befreundeter und verfeindeter Journale und des Informationsflusses, den diese Konstellationen erzeugten.

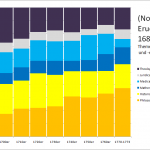

(3.) Wie verändert sich das gesamte Spektrum rezensierter Gegenstände aller Journale?

<60> Hierzu werden Journale in der Breite auszuwerten sein – die Arbeit mit Zeitschnitten kann hier erste Überblicke schaffen.

(4.) Wie lässt sich die Herausbildung nationaler Rezensionsfelder abbilden?

<61> Es kann sein, dass diese Frage ein komplexes Gegengewicht hat, womöglich stabilisierten die internationalen Debatten in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften die Tendenz der größeren populäreren Debatten zum Aufbau einer nationalen Kultur. Das ist nicht paradox, es liegt nahe, beobachten wir doch den Trend zum Aufbau nationaler Kulturtraditionen im 19. Jahrhundert in einem internationalen Wettbewerb.

Die große Frage ist, wie sich so etwas abbildet und welche Gefüge von Entwicklungen und ihren sekundären Debatten sich dabei untersuchen lassen.

(5.) Spiegeln die Journale den Markt wider oder gestalten sie ihn um?

<62> Das ist eine der schwierigsten Frage: Reagieren die Rezensionsorgane auf Markttrends oder ist wahr, was ihre Gegner wie ihre Propagandisten behaupten: dass diese Organe nicht beobachten, sondern verändern, einwirken, reformieren, oft aber mehr verschlimmern. Hierzu werden Untersuchungen rezensierender Diskurse und der rezensierten Gegenstandsfelder notwendig.

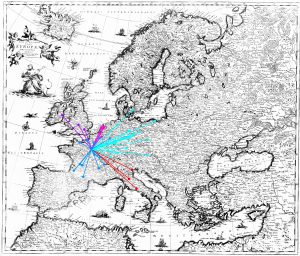

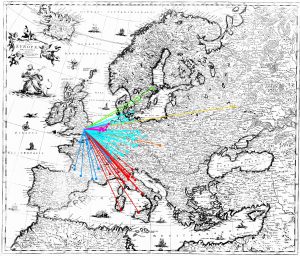

(6.) Wie fließt Information in Europa? Wie verändern sich die Informationsflüsse?

<63> Die Projekte zur Republic of Leters und dem Informationsfluss in Briefen, die in Stanford und Oxford in den letzten Jahren vorankamen, richteten sich auf Briefe aus.

Der Informationsfluss, dem man mit großen Datenmengen gerne nachspüren würde, ist komplexer. Er kennt den Fluss von Publikationen auf der Landkarte – wann und wo veröffentlicht, wohin verkauft, wo gekauft, wo in Bibliotheken zugänglich gemacht? Er kennt die Fußnoten, die Rezeptionen aufzeigen. Er kennt die Briefkommunikation, die manchmal einer Publikation vorangeht, oft aber auch erste Urteile über Bücher weiterträgt. Man wird die Arbeit von Journalen in diese Geflechte einbetten und einzelne Meldungen verfolgen wollen. Was ist der Informationsfluss einer Meldung, die Plausibilität gewinnt (selbst wenn sie falsch sein sollte), gegenüber der, die versandet? Wie funktioniert Öffentlichkeit als Transporteur und Aufbewahrungsort von Wissen? – eine Frage, der sich in einzelnen Recherchen nachgehen lassen wird, sobald Datenbanken zusammenwachsen.

(7.) Wodurch definieren sich Impulsgeber?

<64> Das ist eine Folgefrage der letzten – durch Autorität? – durch besondere Positionierung in Kontaktnetzen? – durch besondere Medienbeherrschung? Die Antworten werden komplex sein und der bisherigen Epochengeschichte mit ganz neue Optionen der Nuancierung entgegenstehen.

(8.) Wie zeichnen sich Innovationswellen (etwa im Aufbau von neuen Journaltypen mit neuen Erscheinungsrhythmen ab)?

<65> Wir können hier im Moment fast nur gestützt auf lange gehegte Narrative antworten. Die empirische Validierung der Narrative wird in Zukunft möglich werden – und da es sich in der Regel um historisch attraktive Narrative handelt, ist sie jetzt schon ein spannendes Desiderat.

10| To Do

<66> Es wird mit dem Aufbau der vielen Datenbanken, die derzeit entstehen, uns nach dem Gesagten nur bedingt gedient sein. Sie sind alle recht schön für sich, sie zeigen, was sie zeigen wollen, an spektakulären Einzelfällen und Einzeluntersuchungen oder in ausgesuchten Bereichen.

Die große Aufgabe der nächsten Jahre wird die Integration der Datenmengen sein. Es wird konkret darum gehen,

- die Informationen der Nationalkataloge zusammenziehen,

- die Journaldatenbanken mit ihnen korrelieren,

- für die Briefdatenbanken offen zu sein,

- für die biographischen Datenbanken offen zu sein,

- an die Benutzerintervention zu denken – mit Wikipediaprojekten zu konkurrieren.

Der letzte Punkt ist essenziell. Unsere Forschungsprojekte sind bislang überwiegend repräsentativ. Wir wollen etwas zeigen. Sie sind zunehmend interaktiv. Der Benutzer soll sich bei uns aufhalten und recherchieren dürfen. Wir lassen selten die Arbeit der Benutzer am eigenen Bestand zu. Wer in einem Bibliothekskatalog Fehler findet, kann der Bibliothek schreiben – er kann nicht den Fehler am Bildschirm korrigieren (und damit dem Datenanbieter und der Welt noch immer die Chance lassen, nachzusehen, ob das eine Korrektur ist). Bei zukünftigen Projekten werden Benutzer mit Forschungsanliegen sich an Datenbanken andocken und deren Informationsbestände modifizieren und vernetzen. Das setzt Vertrauen voraus und eine andere Kultur des Umgangs mit Information.

Was den Journalmarkt anbetrifft, werden wir absehbar die Ideengeschichte auf empirische Füße stellen und dabei neue Trends, neue Abnormalitäten in den Daten ausmachen, die es zu erklären gilt.

Links

- Gelehrte Journale und Zeitungen als Netzwerke des Wissens im Zeitalter der Aufklärung

- Zeitschriften der Aufklärung, UB Bielefeld